この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です。

頭部の構造とつながり

人物のイラストを描こうとするとき、

まず人の顔を描きたいと思う場合が多いでしょう。

その顔を描こうとするとき、

あなたはどこから描きますか?

目から?

鼻から?

それとも輪郭から?

あるいは頭のてっぺんから描く、

という方もいらっしゃいますが

描き方は人それぞれ。

顔のいち部分から描きはじめて

バランスよく描き上げることができれば

いいのですけど…

実はこれ、上級者がやること。

いままでに何度も何度も描いてきて、

描くことに慣れているからできることなのです。

そうでない場合は、

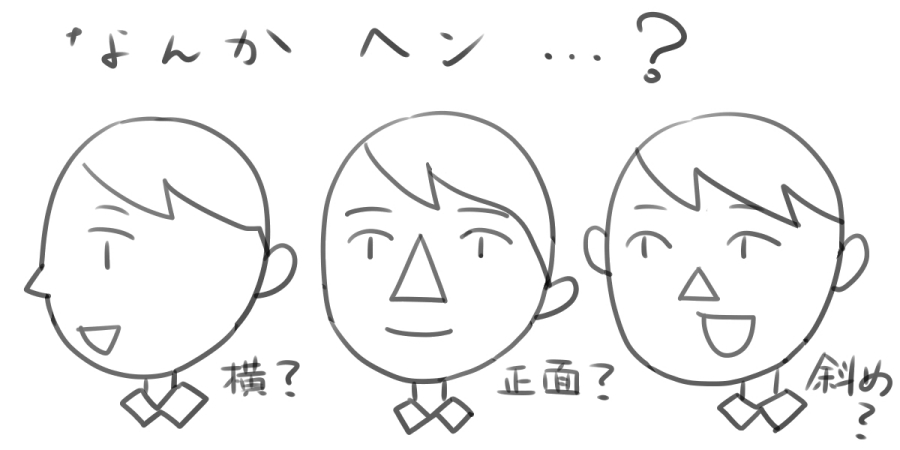

なんだか変だなぁ…

ということになることがほとんど。

それはなぜなのか?

なにを描くにしても言えることですが、

一部分だけを見て描いてしまうと

全体のバランスが取りづらく、

崩れがちになってしまいやすいからです。

顔も同じく。

目も鼻も口も耳も、顔。

そして顔は、頭の一部分。

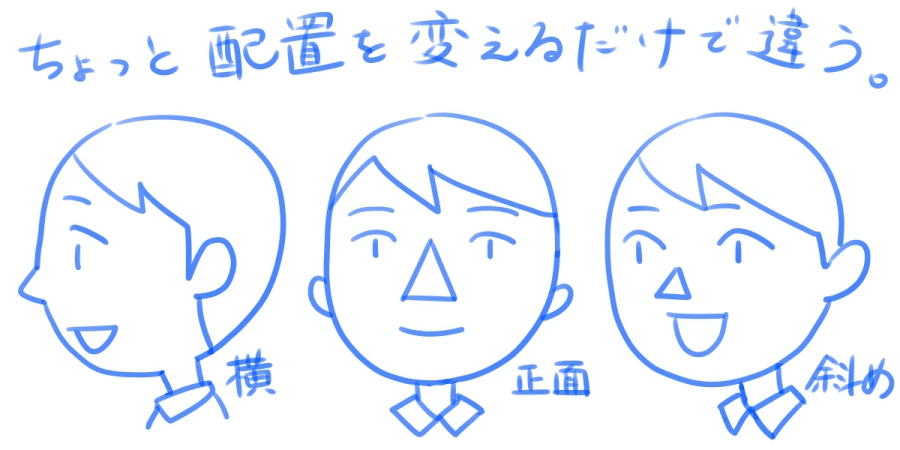

つまり顔を描くときには、

頭全体をとらえて描くほうがいいのです。

それにはまず、

知っているようでいて実はきちんと認識して

いない、頭部の構造や形状などをあらためて

確認、知ることから始めていきましょう!

頭部の構造を知ること

まずは頭部の構造から。

そもそも構造を知ることが

なぜ大事なのでしょう?

人の顔は毎日見ていますよね。

自分の顔、家族の顔、友人・知人の顔。

実物ではなくても、写真や動画などでも

人の顔を見ることができます。

幼いときからずっと見てきている。

だから人の顔については、

誰もがよく知っているず。

けれど、人の記憶はあいまいなものです。

いざ絵を描こうとしたときに、

それはわかります。

頭の構造はどうなってるんだったかな?

あれ…鼻ってどこから鼻?

耳はどのへんの位置にある?

髪の生え際はどのへんから…?

首ってどこから出てるんだっけ?

(ちょっと微妙な挿絵しか描けなかったよゴメン…)

人は意識してモノを見ていかないと、

全てが曖昧でうろ覚えなのです。

その曖昧な記憶を元に絵を描こうとするのは

無理があります。

というか、描けないんですよね。

無理やりに描いてしまったとしても、

どうしてもその絵には違和感が出てしまいます。

デフォルメした絵を描くから関係ない?

いえいえ、そうでもないのですよ。

リアル絵でもデフォルメ絵でも根本は同じ。

リアルとデフォルメは

各パーツの大きさやバランスが違うだけで、

元の構造は同じように考えます。

頭の構造と位置を把握して描いた

一枚のイラストだけならば、

その一枚で完結しているので

まだいいでしょう。

しかしそのイラストを動かしたいなと

考えたとき…

例えば漫画を描くとか、

アニメーションを作るとかをやりたいときには

困ることが出てくるわけです。

まぁ…そこまで考えていなくとも、

はじめから構造を知って描くほうが

理解しやすいし、上達も早いと思います。

ちなみにイラストって、

あえて崩して描くということも多々ありますが

ここでは人体に基づいて描けるように上達しよう

という趣旨なので、まぁそれは置いておきましょう。

頭部の構造と位置関係

では頭部から顔の構造について

見ていくことにします。

頭部は簡単そうでいて、ちょっと複雑。

イラストを描くために知っておくといいのは、

- 頭部(頭蓋骨)の形と構造

- 顔のパーツの位置

このくらいでしょうか。

頭部(頭蓋骨)の形と構造

まずは基本的な頭部全体の骨から

見ていきましょう。

頭蓋骨はいくつかの骨で出来ていますが、

絵を描く上ではあまり関係ないので

細かいことは省略^^

簡単にパーツで分けると次のような感じです。

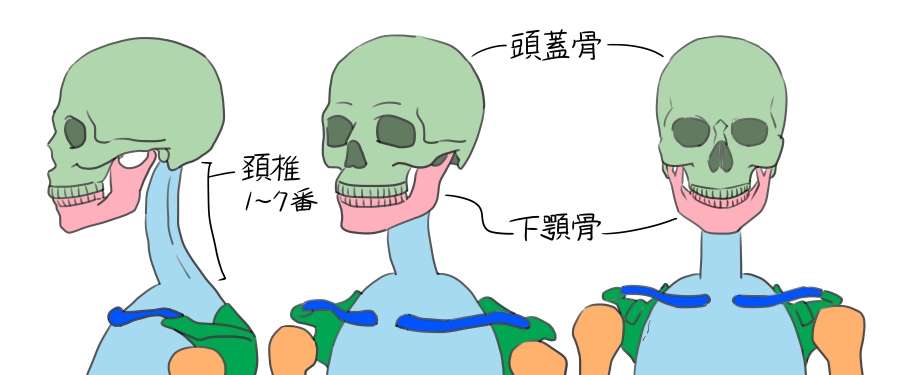

頭部の構造と名称を示す図

・頭蓋骨(とうがいこつ/ずがいこつ):頭の骨

・下顎骨(かがくこつ):下顎(したあご)の骨

・頚椎(けいつい):首の骨(7個が連結)

ここでは頭の骨の形や、

首への繋がりを簡単に見ておきましょう。

首から下の骨については別の記事でやるので、

かなり省略して描いています。

細かく描くとややこしいですからね~。

首の骨である頚椎は背骨と繋がっていて、

そして背骨から肋骨が繋がっているので

ここではまとめて水色に塗りつぶしています。

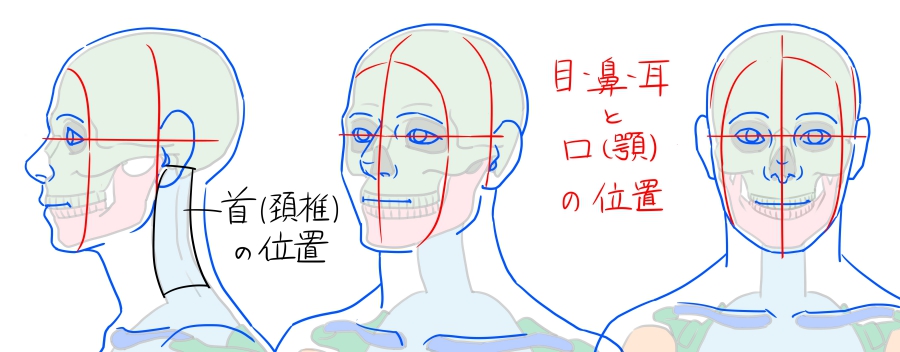

頭部と顔のパーツと位置

つぎに、顔のパーツの位置を

把握しておきましょう。

目・鼻・口と耳の位置関係。

そして顎・耳・首の位置関係と繋がりを

意識して見ておきます。

目、鼻、耳と顎、耳と首の位置

顔と耳との位置は少し離れており、

だいたいの間隔を知っておくといいでしょう。

頭部を描くために重要なのは、首の位置。

頭全体を見たとき、

首は両耳の間から出ていることを

理解しておきましょう。

頭部パーツの構造

頭の骨である頭蓋骨の形は少々複雑です。

順に簡単に見ていきましょう。

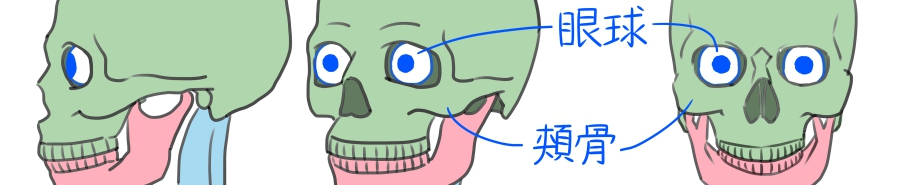

目と眼球

頭蓋骨の目の部分は空洞になっていて、

この空洞に眼球(目玉)が入るようになっています。

目玉は眼窩に収まっている

目の周りは硬い骨で守られており、

目の下の外側部分は

頬骨(ほおぼね/きょうこつ)になっている。

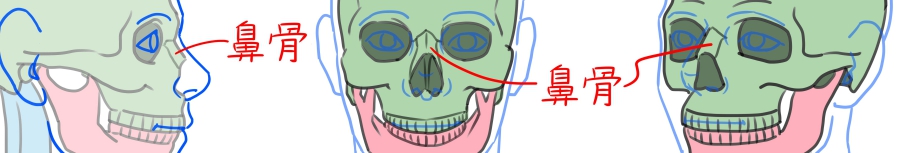

鼻の位置と骨

鼻の骨は外見のように、

鼻の先まで骨があるわけではないのです。

鼻の骨は根元だけある

だから鼻をつまんでみると、

途中から柔らかいのがわかるでしょう。

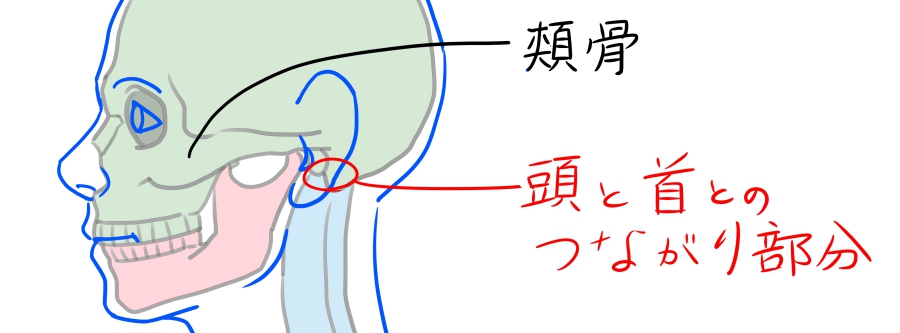

頬骨~耳~首

頬骨は耳の位置まで横に繋がっています。

そして両耳の間あたりから首が出ているのです。

頬骨と耳、頭と首のつながり

横向きの図で見るとわかりやすい。

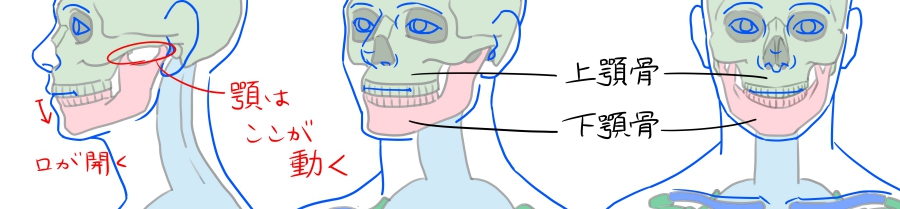

口~顎(あご)の骨

口(顎)の骨は外から見るより大きい。

口の骨…つまり上顎と下顎。

皆さんご存知の通り、

口の外と中の形状はまるで違います。

ここは複雑な部分ですね。

顎の骨は大きく、下顎が動く

ここで大事なのは、

顎の位置を把握しておくこと。

そして口の位置と大きさ。

口の入り口の部分は、

顎全体と比べれば小さいのです。

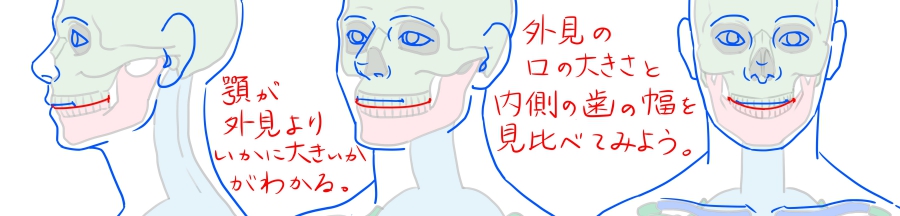

顎は大きいが外から見る口は小さい

図の青い線は、外側から見る口の大きさ。

(閉じた状態)

赤い線は、内側にある歯の噛み合わせの部分。

比較してみると、外側の口と内側の顎の

大きさの違いがわかるでしょう。

くわしくはこちらの記事にも書いています。

→「顎の動きと構造」

まとめ

やはり構造を知ることは大事なこと。

頭部全体を描くときにはもちろんのこと、

顔を描くときには次のようなことを

把握しておくといいでしょう。

- 頭部の構造とつながり

頭蓋骨の形

顔のパーツの位置

頭と首が繋がる位置

- 顔のパーツの構造

目、鼻、口と顎

このくらいでしょうか。

けっこう覚えること多い?

まぁ、あまり気負わずだいたいでいいんです。

日々目にしているとはいえ、人の頭部は複雑です。

基本的な形や位置を感覚的に捉えて、

だいたいこんな感じ~!でいいので

描く練習をしてみましょう。

大事なのは、顔だけ描こうとしないこと。

頭部の構造と首の繋がりを意識して、

頭ごとまるっと描いてしまう感じで

全体を描く練習をしていくと、

顔だけを繰り返し描いてしまうよりは

よほど上達は早いでしょう。

ではでは今回はこれにて。

ここまでおつかれさまでした~。

楽しいお絵かきライフをお過ごしください^^