この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です。

人体構造を知る

人体構造を知って描くだけで、

イラストに説得力が生まれます。

人体を描く上で必要なことといえば、

人体の骨格と筋肉ですが…

まずは骨格が重要です。

イラストを描くために人体構造を学ぶ理由

骨格がわかるようになれば、表面から見える筋肉の位置が自然と見て取れるようになるので、筋肉についてあまり知らなくても、それなりに人物を描くことができます。

逆に、骨格の知識がなまま、先に筋肉を知ろうとするのは難しく、筋肉の形を先行して描こうとすれば、体の形が不自然になるなどの支障を来してしまうことがあるのです。

なぜなら、体の芯となるのは骨だから。

ほとんどの筋肉は、骨に付着しています。

だから骨格を知らなければ、筋肉をうまく描くことはほぼ不可能…というか、難しいのです。

もりもりの筋肉を描きたい筋肉好きさんこそ、まず骨格を学び、それから筋肉を学んだほうが、かっこよく筋肉を描けるようになりますよ!

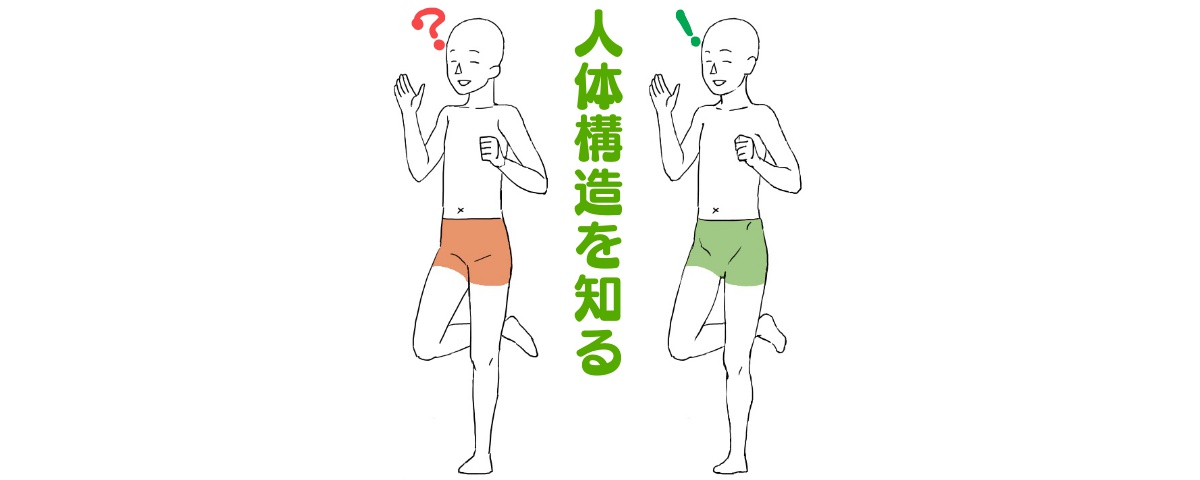

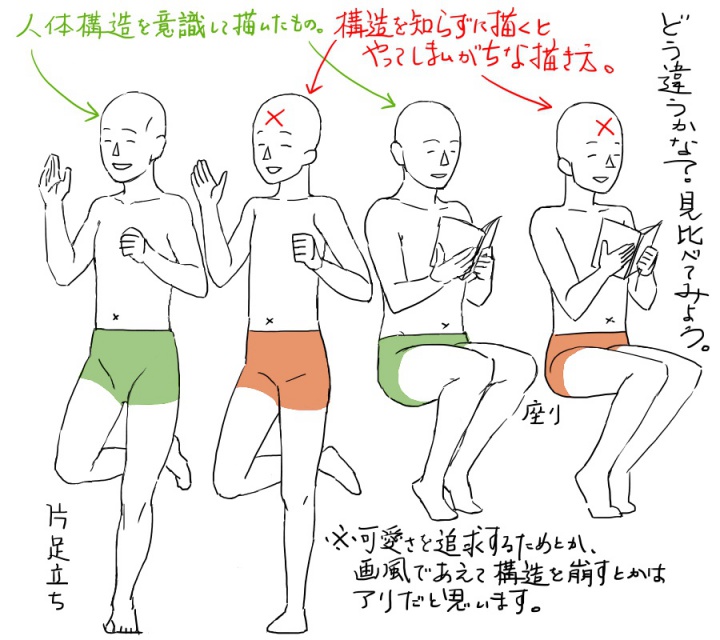

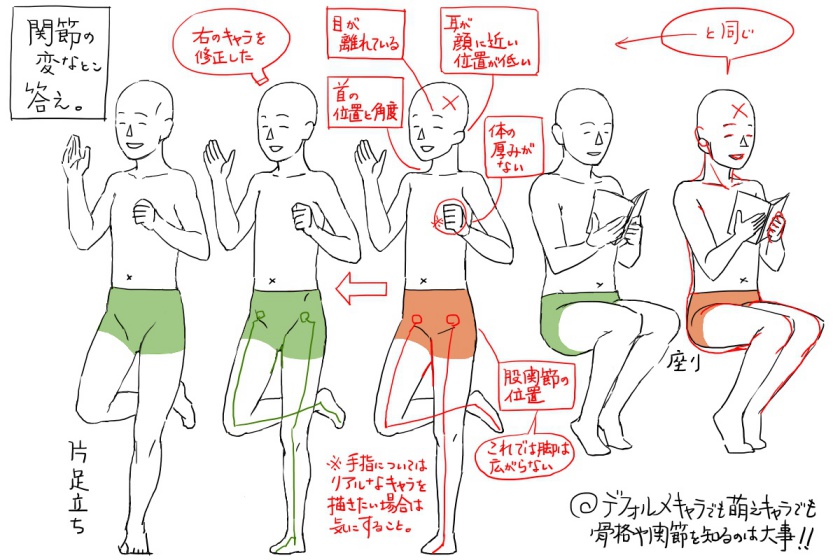

人体の構造を知らずに描くと…

人体構造を知らずに人を描くと、どのくらい不自然になるのでしょうか。

例として2種類の人物を描いてみました。

- 人体構造を意識せず?描いた人物

(ソフビ人形などを参考に描いてみた) - 人体構造を意識して描いた人物

骨格の違いを比較してみた図

前者は、どこまで構造を崩すか悩んだけど、数カ所を崩すにとどめました。

後者は、リアル寄りに描き過ぎてもなんだか違うので、あくまでもフォルメぎみにしてみました。

ちょっと分かりづらいかもしれないけれど、比べてみると印象が違うのはわかると思います。

どう違うのか見比べてみましょう。

………(分かりづらいかも…?)

……

…

見比べてみました?

↓答え…

↓図では「関節の変なとこ」と書いていますが、骨の部位も関節も変なところがあります。

骨格の違いを比較してみた図の答え

いかがでしょうか…?!

『人体構造』というと、難しく感じるかもしれないですが…

もちろん、細かくやると難しくてキリが無いし終わらない…。

なので、絵を描く上で知っておいた方がいいよね!?、ってくらいの濃度でお届けしますよ。

骨格や関節など、いっぺんに全てを把握するのは無理なので、今回は概要みたいな感じで全体像を見ていきましょう。

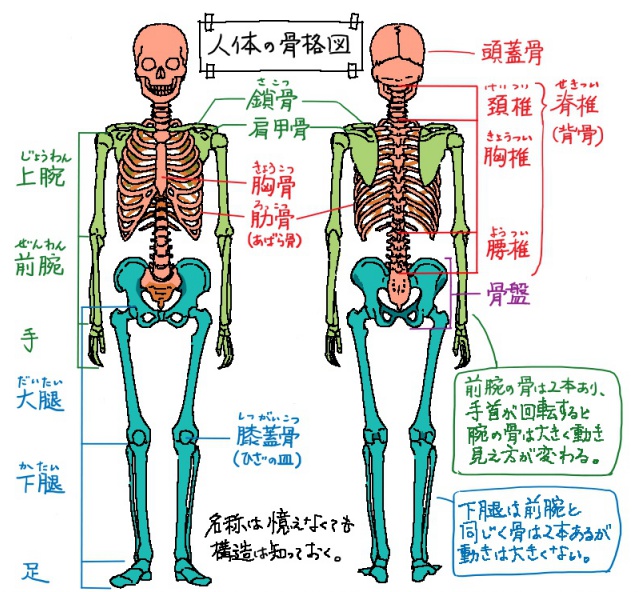

全身の構造~骨格を見てみよう

さて、『人体の骨格図』を作成したので見てみましょう。

うげっ! …と思ったかもしれないけど、これを描く必要は全くないので、心配ご無用。

(描くのめっちゃ時間かかったよ…お好きな方はどうぞ描いてみてくださいな~^^)

骨の名称についても憶える必要はなく、骨の形や繋がりを知っておくことが大事です。

(各箇所の詳細については別記事でやるので省略)

わかりやすいように色分けしてみた。

【人体の骨格図】

- 赤色…軸骨格(身体の中心部)

- 緑色…上肢(肩~腕~手)

- 青色…下肢(骨盤の一部分~脚~足)

骨の構造の図

学校の理科室などで骨格模型を見たことがあるでしょう。

ぱっと見で、そんなの知ってるよ~!と思うかもしませんが、いざ絵を描こうとすると、「あれ?どうなってるんだっけ?」となると思います。

絵を描くという作業は、その対象についてある程度の認識がないと、なかなか描けないものです。

例えば、初心者さんが顔を描くとき。

耳の所在が不確かなので、顔の隅っこの下あたりに、申し訳程度に付けられていたりすることがよくありますよね。

首の位置もまた然り。

首から肩にかけての流れも、なかなか難しいものです。

曖昧なイメージに頼って人体を描いているうちは、なかなか上達は見込めないもの。

もっとうまくなりたい!という思いがあるのなら、少しずつでも人体の知識を取り入れるといいでしょう。

手本などを何も見ずに自分の頭の中のイメージだけで人物を描くのではなく。

モデルになる人や写真、映像など、何かしらの手本となるものを見て描くようにします。

そして骨格を気にしてみたり、自分の体の骨を触って確認するなどしてみると、さらに理解が深まりますよ。

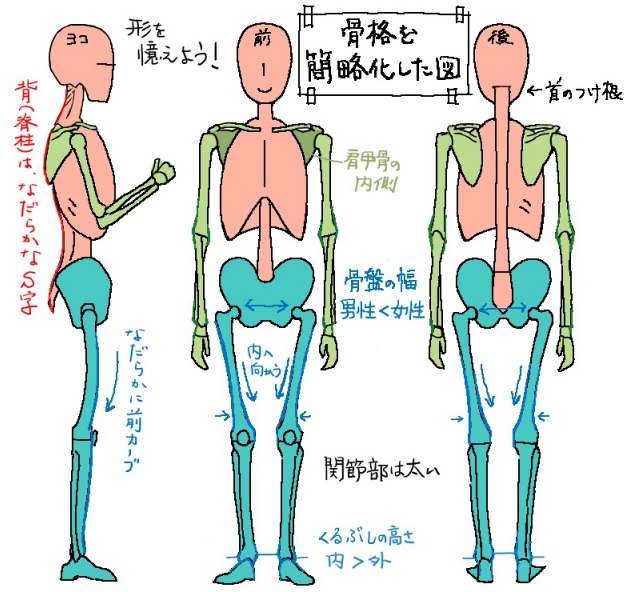

人の骨格を簡単に描いてみよう

全身の骨を細かく描くのは大変。

時間が掛かるし、面倒くさい…。

なので、骨を簡略化してみました。

簡略化した骨を何度も描くことで、骨のだいたいの形や構造を、手に覚えさせることが出来ます。

骨格は、形と流れを覚えると描きやすい。

【骨格を簡略化した図】

骨を簡略化した図

▼ 意識すること

- 全体の比率

頭と体(胴体~腰)と手足の長さ - 骨格の流れ

▼ 描くときに気をつけること

- 背骨は横から見るとS字にカーブ

- 関節部分の骨は、他の部位より太い

- 前腕(肘~手首)は、手の向きによって見え方が違う

- 大腿骨(太もも)は角度が付いている

男女の骨格の違いは、はじめはあまり気にしなくてもいい。

(ごちゃごちゃになるから)

描き慣れてからでも描き分けはできるし、それからのほうが理解しやすいかも。

体(肩幅や胴の長さ)と手足の比率は人によって違うけど、基本的な比率を感覚的に覚えていれば、人物像によって個人差を描き分ける際にも、極端におかしな絵になることはないと思います。

まずは骨格全体の形や流れ、

だいたいの比率を覚えること。

何度か描いてみたら、肩幅を広くしてみたり、足を長くしてみたりと、ちょっとずつ変えて

描いて遊んでみよう。

上の図を見て描いてもよし、骨格図そのものを見て描いてもよし。

骨格図を見つつ、自分なりに簡略化して描いてみるもよし。

何度も丁寧に見ながら描くことで、観察する目も養われるし、手が形や比率を覚えます。

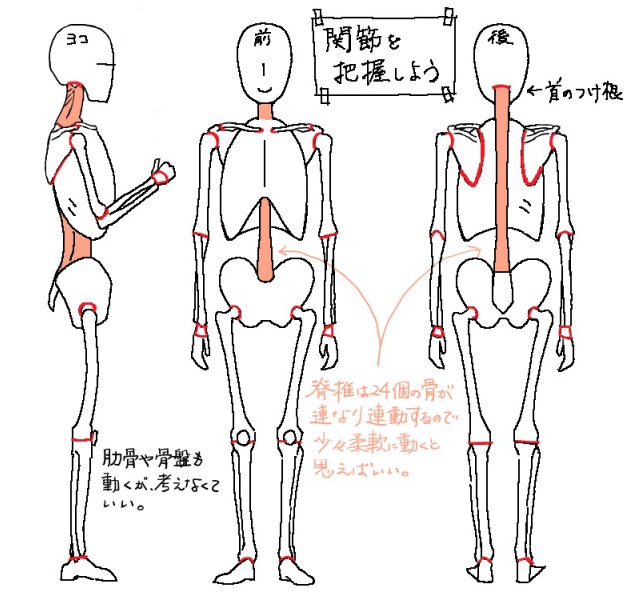

全身の関節と動きについて考えてみよう

人体が動くのは、関節があるから。

動きのあるイラストを描くためには、関節の位置を知っておきましょう。

関節のある位置なんて知ってるよー!

って声が聞こえてきそうですが、これも確認のために見ておきましょう。

【関節を把握しよう】

- 赤線…大きく動く関節

- 朱色の部分…背骨(脊椎…頚椎・胸椎・腰椎)

関節の位置を確認しよう

「関節」と聞いてすぐに思いつくのは、手足などの大きく動く関節ではないでしょうか。

人物を描くとき、大きく動く関節や、動作をさせたい部分の関節だけを意識してしまいがち。

しかし関節というのは、「意識的に動かす」というより、ほぼ「無意識に動かしている」ものであり、全身の関節は「連動して動く」ということがほとんどです。

いきなりいろいろ書いても、混乱してしまうと思うので…

「関節は連動して動く」ということを覚えておくといいでしょう。

例えば、「コップを持つ」という動作。

手指だけでなく、手首や肘が動きますが、肩も動いたりしますよね。

その無意識に動く部分は、描くときにもまた、意識されずに見落とされる事が多いと思うのです。

ですので、動作している人物を描くときには、無意識に動いている部分も含めて把握しようとすることが大事だと思います。

そしてさらに、それが「どう動くのか」ということも。

つまり「目的の動作に合わせて身体全体が動く」と意識して、動きを考えてみる。

想像してみて、自分で動いてみて、人に動作してもらったり、その動作の写真や映像を見てみる。

全体を意識して観察することで、どう動くのかが見えてくる。

すると、より自然な動きに近いイラストを描くことが出来るようになることでしょう。

…いきなりここまで考えると難しくなってしまうのですが、そういう意識を持っているといいと思います。

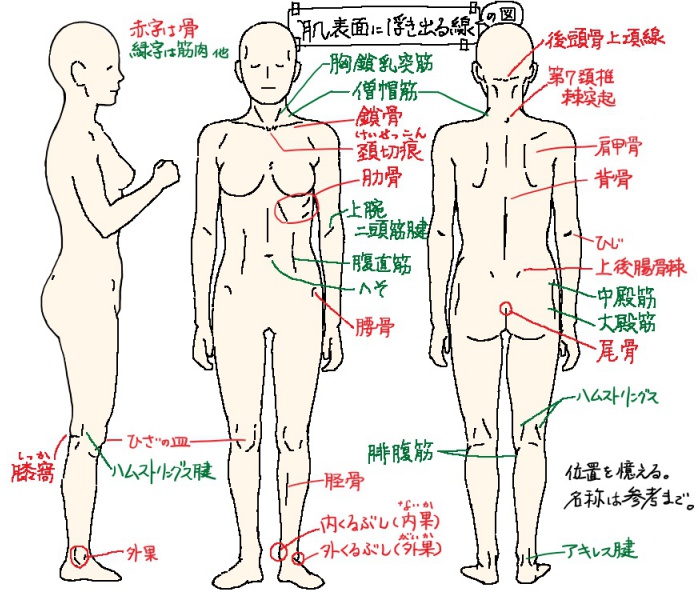

肌に浮き出る骨格と筋肉を描こう

人は骨だけでなく、筋肉のままでもなく、皮膚に覆われていますよね。

…理科の授業じゃないので、細かいことは置いといて。

イラストで人物を描くとき、たいがい服を着せますが、場合によっては一部露出があったり、裸だったりもしますよね。

肌が露出している状態を描くとき、あまりにツルンとのっぺらぼう(?)では、マネキンのように見えてしまうかも。

そんなときには、肌にちょっとした線を入れることによって、人間らしく見えるようになります。

ということで…

肌部分に描かれる線が、何の影響で肌の表面に浮き出ているのかを、図にまとめました。

部位の名称まで覚える必要はないのですが、深く知りたい場合のために書いておきます。

【肌の表面に浮き出る線の図】

- 赤字…骨によるもの

- 緑字…筋肉や腱など骨以外のもの

肌表面に浮き出る線の図

この「肌の表面に浮き出る線」をひとつふたつ入れるだけでも、全く線を入れないよりは、人間の身体っぽく見えるから不思議。

この辺にこの線!という位置を覚えて、自作の人物イラストにも線を入れてみましょう。

しかしここで注意!

はじめは見よう見まねで線を入れてみればいいのですが、その線があまりにずれると、おかしな感じになってしまいます。

そこで必要なのが、やはり人体構造の知識。

人体構造を知って、骨の形や関節の位置などがわかってくると、これらの「肌の表面に浮き出る線」も適所に簡単に描けるようになります。

すると描いたイラストに、いくらかのリアルさが出ることでしょう。

実際、この図に書いたうちの半分以上が、骨や関節に関係している線です。

そして骨や関節がわかっていると、筋肉の位置を想定して線を入れるのも、また容易になります。

(筋肉の知識も必要ですが)

構造を知れば、人物の描き分けもしやすくなる

人体構造を知ると、キャラクター作りをするうえでもいろいろと役立ちます。

さきほどの『肌の表面に浮き出る線の図』で肌に入れている線は、イラストや漫画などでよく描かれるもの。

一般的な体型の人物の場合でも、あれだけたくさんの線を入れられるのです。

(少々腹筋が鍛えられてはいますが…)

筋肉隆々の人物の場合は、もっと沢山の筋肉が盛り上がって浮き出るし、

やせていて筋力の無い人物の場合は、脂肪がなく筋肉も衰え、骨や筋が浮かび上がるし、シワ(皮膚がたるんだ状態)も増えます。

逆に太っている人物の場合は、脂肪が多いので体全体が丸くなりますが、関節部分の肉付きは他の部位よりは少なめだけれども、脂肪のたるみによるシワが所々に出ます。

このように、人物像によって肌に入れる線は変化します。

人体構造をふまえながら、周囲に居る人々を観察してみると、いい勉強になりますよ。

(不審がられないよう、ほどほどに…)

まとめ

人体構造を知ることは、

- 人を描くときにイメージしやすくなる

- 人物イラストに説得力を与える

- 人の動きを描くときには外せない

- 人物の描き分けがしやすくなる

人体構造を知るためには、まず骨格を知ること。

簡略化した状態でいいので、よく観察して描いてみること。

骨格全体の形や流れ、体の比率を覚えましょう。

そして関節の位置を知れば、人の身体の動きを描くときにも役立ちます。

骨がわかっていれば、筋肉を学ぶときに理解が深まります。

人体構造を学ぶことで得るものは沢山ありますよ。

それはリアルなイラストだけでなく、デフォルメしたキャラクターを描きたい場合も同じです。

人体構造を知ることで、

違和感のない人体を描くことにつながり、

説得力のあるイラストになります。

何ごともいっぺんに理解できて描けるようにはならないので、はじめはよくわからなくても、見よう見まねで描いてみましょう。

描いているうちに理解も進むし、自然な人物らしく描けるようになっていきますよ。

(…私も精進します)

ということで、今回はこの辺にしておきます。

ちょっと長くなりましたが、

ここまでのお付き合い、有難うございました。

よいお絵かきタイムをお過ごしください^^

次に読む >>