この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。

Top画像:肩の構造~後ろ向き

肩回りって具体的にどうなってんのー?

と思うなら、

肩の構造をだいたい知っておくことで、

何かを見ながら描くなどをするときにも

イメージがしやすくなります。

イラストで人物(キャラクター)を

描くときには、肩回りも大事な

イメージ作りのひとつですよね。

肩回りの大きさ・厚み・姿勢などの

描き方ひとつで、

キャラクターの印象は大きく変わります。

そんな「肩」ですが…

人を見て描こうとしても、

「いったい、どうなってるの??」と

感じることも多いはず。

イラストに描けるようになるためには、

まずその中身(構造)を「知ること」が大切。

今回は肩回りの構造を簡単に

見ていくことにしましょう。

肩の骨はどうなっているの?

肩ってけっこう複雑に見えるんですよね。

しかし実際に肩を構成している骨って、

実は2つしかないのですよ。

骨の数は少ないのに、動きは多様で複雑。

肩は多くの靭帯や筋肉が関与しているけれど

ここではすべて割愛!

ややこしいんでね…(^_^;)ゞ

手っ取り早く把握するには、

まず土台となる骨から入っていきます。

てことで、肩の骨を見てみましょう。

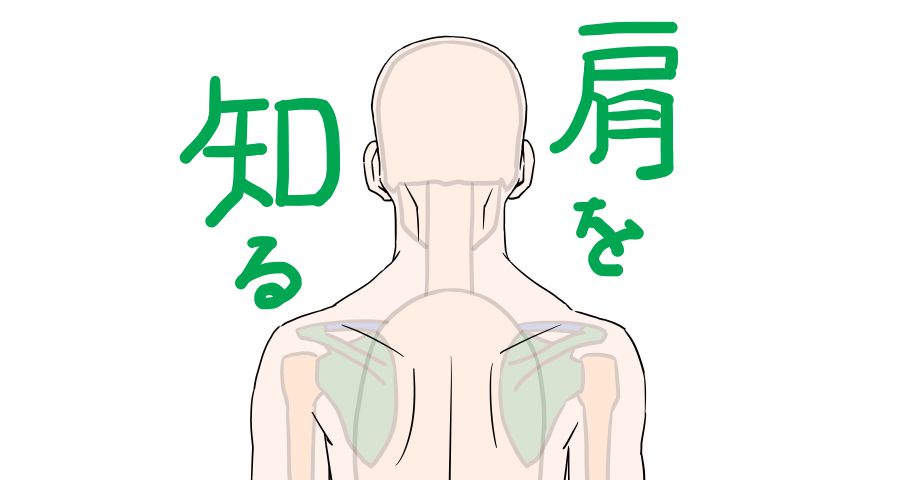

【図1-1: 横、前から見た肩の骨】

図1-1:横、前から見た肩の骨

肩を構成している骨は主に2つ。

- 鎖骨(さこつ)

- 肩甲骨(けんこうこつ)

鎖骨は、胸骨と肩甲骨との橋渡し。

胸骨~鎖骨~肩甲骨で繋がる。

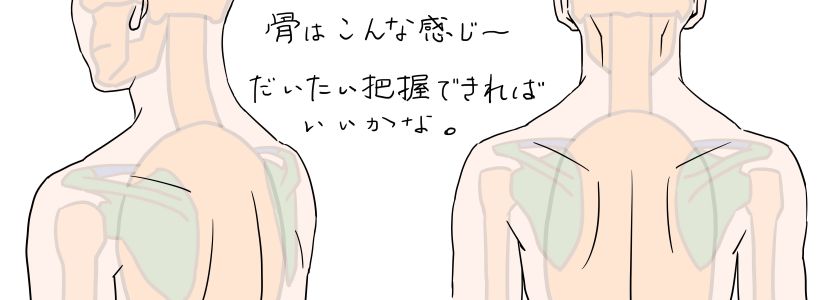

【図1-2:後ろから見た肩の骨】

図1-2:後ろから見た肩の骨

肩甲骨は背中側にあり。

肋骨に乗っかっている。

また、肩甲骨は、

腕の骨である「上腕骨」に接続しています。

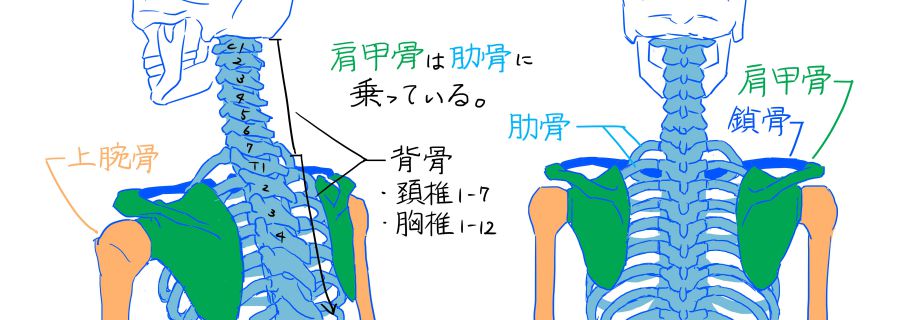

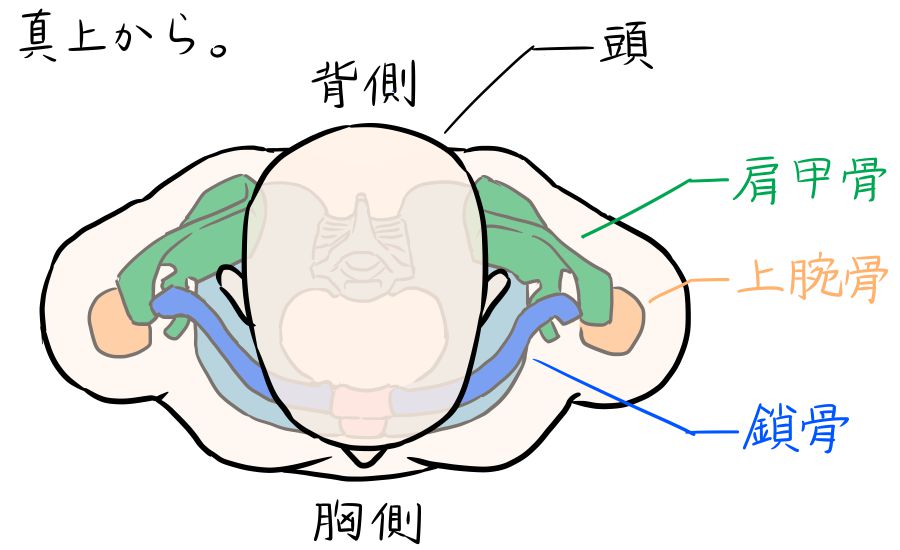

【図1-3:上から見た肩の骨】

図1-3:上から見た肩の骨

真上から見てみると、

鎖骨と肩甲骨が、首をはさんで

ぐるりと囲んでいる形になっている。

【図1-4:上から見た肩の骨~おまけ】

図1-4:上から見た肩の骨~おまけ

頭を乗せるとこんな感じ。

だいたいこんな感じだよ~という

雰囲気がわかればいいでしょう。

細かい部分にこだわる必要はないのです。

骨は筋肉に覆われ皮膚に覆われ…

まぁ、骨の外側は、筋やら筋肉やらが

何重にもあるわけなので、

詳細に理解する必要もないかなと。

なのでだいたいの位置と形を知っておく

だけでいいでしょう。

だいたいの形状を知っておくだけでも、

イラストを描くときにとても役立ちます。

形が大きく歪むことが避けられるし、

ポーズを付けるときにも変な形には

なりづらいかなと思います。

肩の構造を簡単なイラストにする

肩の骨がどんなふうになっているのか、

なんとなくわかったと思います。

では次に、イラストを描くためには

どうするのか?ですね。

キャラクターイラストを描く時には

まず下描きをします。

下描きの方法は人それぞれですが、

細かい骨の形などを気にしていると

疲れてしまいます。

そこで身体のパーツの位置を把握しつつ

下描きをすませるために、

「自分なりに簡単に図形化する」

ということをしてみましょう。

さて、先程の骨の図を単純化してみます。

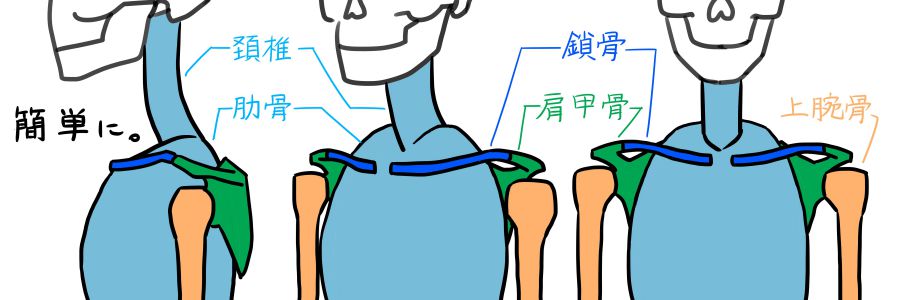

【図2-1:肩の構造~単純化した図前】

図2-1:肩の構造~単純化した図前

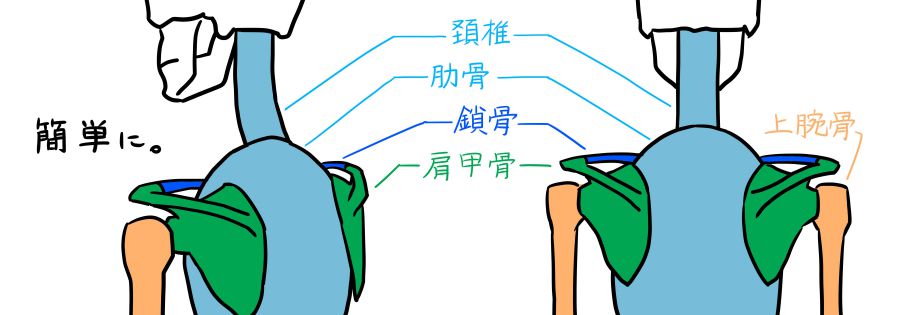

【図2-2:肩の構造~単純化した図後ろ】

図2-2:肩の構造~単純化した図後ろ

首の骨(頚椎)も肋骨も、

ひとつの塊としてとらえる。

そこに鎖骨と肩甲骨が乗っかっている。

肩甲骨は特に複雑な形状をしていますが、

細かいことを気にせずに

単純な形として見てみましょう。

鎖骨(青色)と肩甲骨(縁色)の

位置と形を、だいたいでいいので

覚えましょう。

頭(頭蓋骨)とかも

簡単に形を描いておけばいいですよ。

絵を描くことって、

だいたいの形が取れるようになれば

上手く描けるようになっていきます。

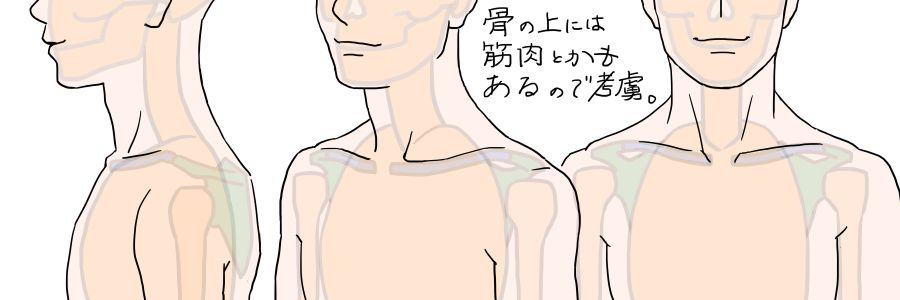

身体の外から見える鎖骨と肩甲骨

普通に人物を描くときには、

骨ではなく、皮膚の外側の状態を捉えて

描きますよね。

外見でわかる肩周りの骨も、

鎖骨と肩甲骨。

その他は筋肉が浮き出て見えるのです。

外見から骨はどのように影響して見えるのか

図にしてみました。

【図3-1:身体の中の鎖骨と肩甲骨~前・横】

図3-1:身体の中の鎖骨と肩甲骨~前・横

【図3-2:身体の中の鎖骨と肩甲骨~後ろ】

図3-2:身体の中の鎖骨と肩甲骨~後ろ

鎖骨と肩甲骨は外から見て取れる。

(皮膚表面に浮かび上がる)

骨や筋肉の位置、形などを知っておくと、

イラストを描く時に、身体のどのあたりに

線を入れるとそれらしく見えるのか、

ということがわかるようになります。

ま、ここでは筋肉を割愛していますけど…

そのうちやります^^;

鎖骨は自分でも鏡で見ることができるので

確認しやすい部分ですが、

肩甲骨はなかなかそうもいかないですよね。

映画やドラマ、写真などで見る機会があれば

じっくりと観察してみましょう。

…生身の人を見るときには

ガン見しないよう気を付けましょうね~^^;

(不審者認定されてしまいます)

肩回りは立体的に考えるのが難しい

と感じますが…。

胸骨からの鎖骨と肩甲骨、

そして上腕骨とのつながりが理解できると

イメージがしやすくなります。

今すぐにイメージできなくても当然なので、

焦らずじっくりと把握して行きましょう^^

まとめ

肩まわりを描くためには…

- 肩まわりの構造を知ること

- 自分なりに単純化、図形化してみること

- 構造を理解してイメージしてみること

肩の骨は「鎖骨」と「肩甲骨」

このつながりを知ると

肩回りを描くのがずっと楽になります。

基本的にイラストを描く上では

すべての骨や筋肉を知る必要はないのです。

描くために必要な部分というのは

人によって違うと思いますが、

「自分がどんなイラストを描きたいのか」

というところに関わります。

誰でも知っておくといい部分はというと、

大まかな骨格と肌の表面に近い部分の筋肉。

初めに骨から知っておくといいのは、

骨は身体の土台であるし、

骨の形がわかっていれば、

極端におかしな絵にはならない

というところですね。

そして、より理解が深まりやすいのです。

それでは今回もおつかれさまでした。

楽しいお絵かきライフを

お過ごしくださいな~^^